記事見出し

書道の紙といえば、何が思い浮かぶでしょうか?

実は書道紙のサイズには種類や呼び名がたくさんあるのです。

あらかじめ規格サイズに裁断されていますので、ご自身の目的にあった紙のサイズを選びましょう。

種類が多くて分かりにくいかもしれませんが、目的や用途から選んでいただくと難しくありません。

書道紙のサイズについて、これから分かりやすくご紹介いたします。

書道紙の基本サイズは四尺画仙

書道紙の中で最も基本となっているサイズは、四尺画仙(よんしゃくがせん)です。

寸法は、約69×136㎝。別名を「全紙(ぜんし)」・「小画仙(しょうがせん)」・「四尺物(よんしゃくもの)」と呼んでいます。

「四尺画仙(全紙)」を基本とし、これをタテ半分に裁断したものを「半切(はんせつ)」・「条幅(じょうふく)」と呼んでいます。公募展などに出す作品用には、公募展で決められたサイズがありますので、指定のサイズに合わせます。公募展のサイズは、額装したときのサイズですので注意しましょう。

書遊Onlineでは特寸サイズの中からお選びいただけます。

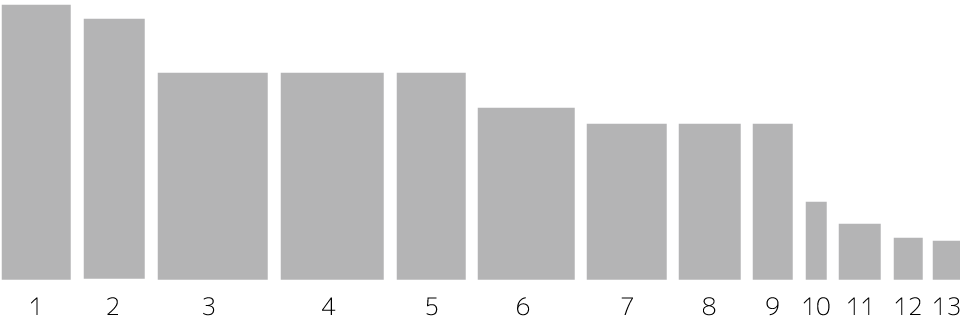

代表的な紙のサイズ

代表的な紙のサイズや呼び名を大きいものから順に表にまとめました。下図と合わせてご覧ください。

| No. | 紙のサイズ | ふりがな | サイズcm(横×縦) | 別名称 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2×8尺 | 2かける8しゃく | 約60×240cm | 2×8(にはち) |

| 2 | 尺八屏 | しゃくはっぺい | 約53×234cm | 中国規格のサイズ |

| 約53×228cm | 日本規格のサイズ | |||

| 3 | 六尺画仙 | ろくしゃくがせん | 約96×180cm | 大画仙 |

| 4 | 3×6尺 | 3かける6しゃく | 約90×180cm | 三六(さぶろく) |

| 5 | 2×6尺 | 2かける6しゃく | 約60×180cm | 二六(にろく) |

| 6 | 五尺画仙 | ごしゃくがせん | 約84×150cm | 中画仙 |

| 7 | 四尺画仙 | よんしゃくがせん | 約69×136cm | 全紙(ぜんし)・小画仙(しょうがせん)・四尺物(よんしゃくもの) |

| 8 | 聯落ち | れんおち | 約53×136cm | ― |

| 9 | 半切 | はんせつ | 約34.5×136cm | ― |

| 10 | 八つ切 | やつぎり | 約17.5×68cm | ― |

| 11 | 全懐紙 | ぜんかいし | 約36.5×48.5cm | ― |

| 12 | 半懐紙 | はんかいし | 約24.5×36.5cm | ― |

| 13 | 半紙 | はんし | 約24.3×33.4cm | ― |

よく使われる紙のサイズと呼び名

四尺画仙(よんしゃくがせん)

寸法は、69×136cm。別名を全紙(ぜんし)・小画仙(しょうがせん)・四尺物(よんしゃくもの)と呼びます。

半切(はんせつ)

寸法は、34.5×136cm。半切は四尺画仙(全紙)をタテ半分に切ったもので、伝統的に最も使われてきたサイズです。

聯落ち(れんおち)

寸法は、53×136cm。全紙を3/4にカットしたサイズです。

公募展などで使用される、53×228cmの紙を同じ呼び方で呼ぶ場合もあります。

しかし、現在では『本当の聯落ち』を使用する頻度が減っていることから、『聯落ち』とは「紙の幅」を指していることが多くなっています。

この場合、「聯落ち」≒「聯落ち幅」≒「53cm幅」と解釈する必要があることも少なくありません。

つまり、長さの確認を必ず行うことが必要になります。

尺八屏(しゃくはっぺい)

中国規格のサイズで、寸法は約53×234cm。日本規格のサイズは、約53×228cmです。

長さに約6cmの差があることになりますが、いずれも公募展用として広く使用されています。

2×8(にはち)

2尺×8尺(寸法約61×242cm)のことですが、通常、「2×8(にはち)」というのは公募展での額サイズを指します。公募展などによく使われる最も大きいサイズです。注意が必要なのは、公募展のサイズは額装したときのサイズになりますので、「2×8(にはち)」の額サイズにマット部分を見せて作品を飾る場合は、少し小さめの53×228cm(1.75尺×7.5尺)の紙をお選びください。

また、額一杯に作品を収め、マット部分を見せずに飾る場合には、60×240cmの紙をお選びください。

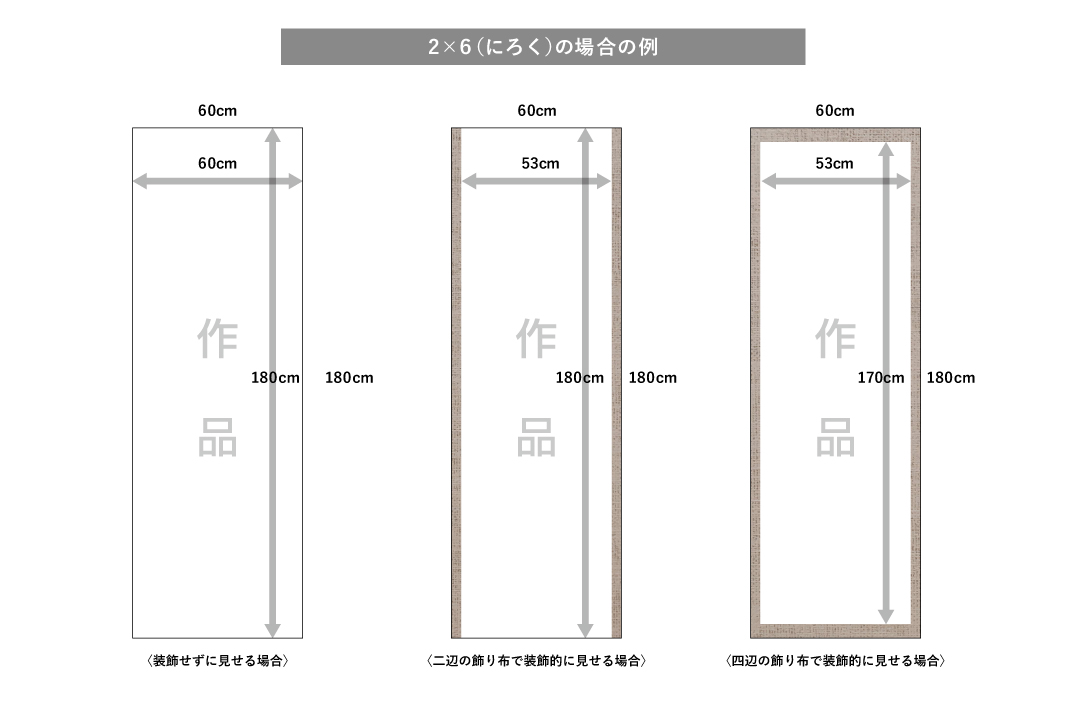

2×6(にろく)

2尺×6尺(寸法約60×180cm)のことですが、「2×8(にはち)」と同様、「2×6(にろく」というのは公募展での額サイズを指します。

「2×6(にろく)」の額サイズにマット部分を見せて作品を飾る場合は、少し小さめの約53×170cm(1.75尺×7.5尺)の紙をお選びください。額一杯に作品を収め、マット部分を見せずに飾る場合には、60×180cmの紙をお選びください。