記事見出し

中国を代表する「宣紙」とは

中国では「書画を書く(描く)ことを目的に漉かれた大きな紙」を総称して「書画紙」と呼ばれ、中でも産地・原材料・漉き方が限定された紙は「宣紙」と分類されています。

(「宣紙」は、日本では通称「本画仙(ほんがせん)」と呼ばれることもあります。)

「宣紙」は、産地・原材料・漉き方などが限定されており、その条件を満たした紙でなければ「宣紙」と名乗ることができない重要な紙として定められています。

それでは「宣紙」と名乗るための条件を確認しましょう。

「宣紙」と名乗るための条件

「宣紙」と名乗るためには、以下①~④の4つの条件を満たす必要があります。

- 原料

安徽省宣城市涇県(あんきしょうせんじょうしけいけん)地域で採れる「青檀木の樹皮」と「沙田で育った稲藁」を使用すること(①以外の原料を混ぜてはならない) - 使用する水

安徽省宣城市涇県固有の山泉水を使用すること - 生産地

安徽省宣城市涇県地域で漉かれた紙であること - 製法

伝統的な工法を用いた純手漉であること

以上の4つの条件を満たした紙のみに「宣紙」と名乗ることが許されているということなので、ごく限られた紙であることがお解りいただけると思います。

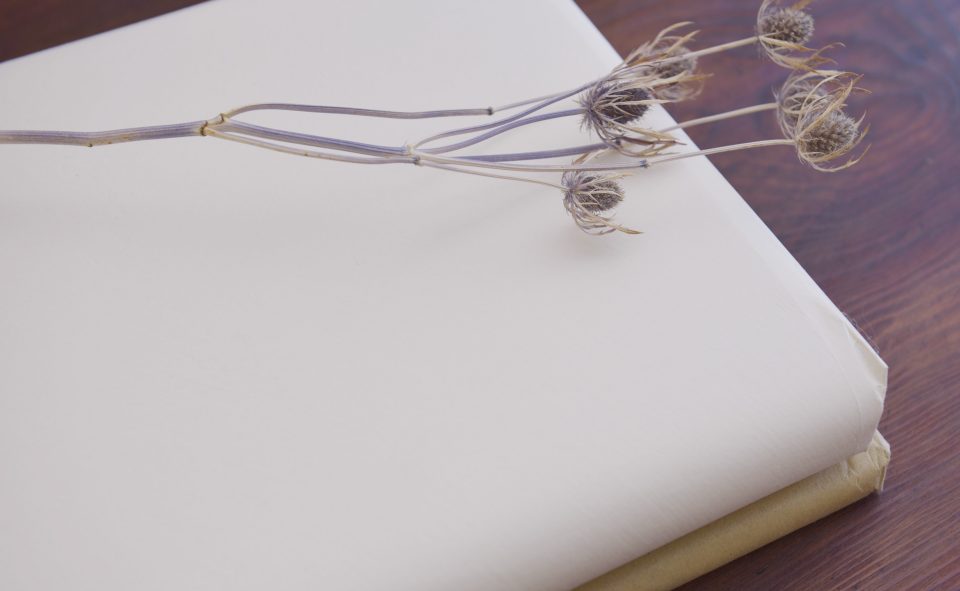

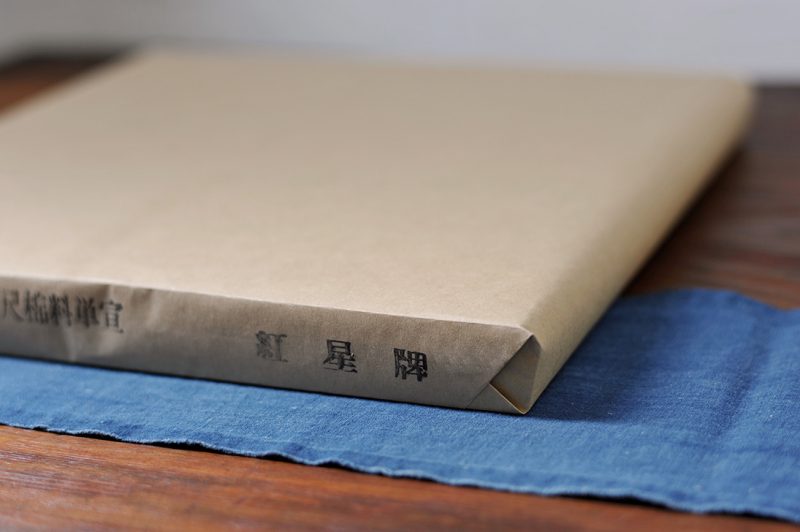

宣紙の最高級品「紅星牌」

中国宣紙の代表格としてその名が知られる「紅星牌(こうせいはい)」。

書道に携わる方ならこの名を知らない方はいないのではないでしょうか。

もちろん書道を志している全ての方が好む紙質というわけではありませんが、特別な風合いを持ち合わせているからこそ日本にも数多くの紅星牌愛好者がいらっしゃいます。

そんな中国宣紙の代表格である紅星牌について詳しくご紹介いたします。

厳選された優良な原料のみを使う

宣紙の中でも名高い紅星牌では、厳選された原料が用いられており、2~3年生の青檀樹の皮と砂地で育てられた稲藁、そして生産地の水で製造されています。

定められた原料とは

青壇皮(せいたんぴ)と稲藁(いねわら)のことです。

「青壇皮」とは、安徽省涇県地域で育った青壇木(楡「二レ」科の落葉高木)の樹皮のことで、宣紙の原料に最優良の品質とされており、耐水性と耐蝕性に優れ、きめ細かく、強度に優れているという特長があります。

また「稲藁(いなわら)」は、安徽省涇県地域の農家で栽培された「砂田稲藁(さでんいなわら)」のみが使用されます。(中国の稲は日本の稲よりも背が高く大きいそうです。)

優れた原料は、地域まで厳選され、また紙漉きに非常に重要な要素となる使用する水までもが定められおり、それら原料と水に熟練職人の伝統工法が合わさって漉きあげられる紙が、「宣紙」として認められます。

宣紙が高品質で長期保存に向くというのも納得できるのではないでしょうか。

熟練の腕を必要とする紙

伝統的な工法とは

漉く紙の大きさに応じた「簾(すのこ)」を用い、「複数の紙漉き職人が呼吸を合わせて純粋な手漉きで紙を漉く」という方法です。

「宣紙」を漉くためには「熟練した技」が必要とされており、「宣紙」を漉くことができる一人前の熟練職人になるためには、数年間を要するほど至難の技だとされており、全てにおいて最高のものが合わさってこそ生み出される宣紙は貴重な紙だといえます。

(還流式と呼ばれる半自動の手漉きは、純粋な手漉きとはいえません。)

宣紙の種類

「宣紙」は、紙を漉く際にニジミを止める薬品を使用されることは一切ありませんが、漉きあげられた宣紙に二次加工となるドーサ引きを施した紙も宣紙として認められています。

ドーサ引きの程度によって、以下の種類に分類されます。

- 「生宣(二次加工なし/ニジミが多い)」

- 「半熟宣(二次加工少な目/ニジミが少な目)」

- 「熟宣(二次加工多め/ニジミ少ない)」

と3種類に種別されており、日本に輸入されている宣紙のほとんどは、「生宣」と分類されています。

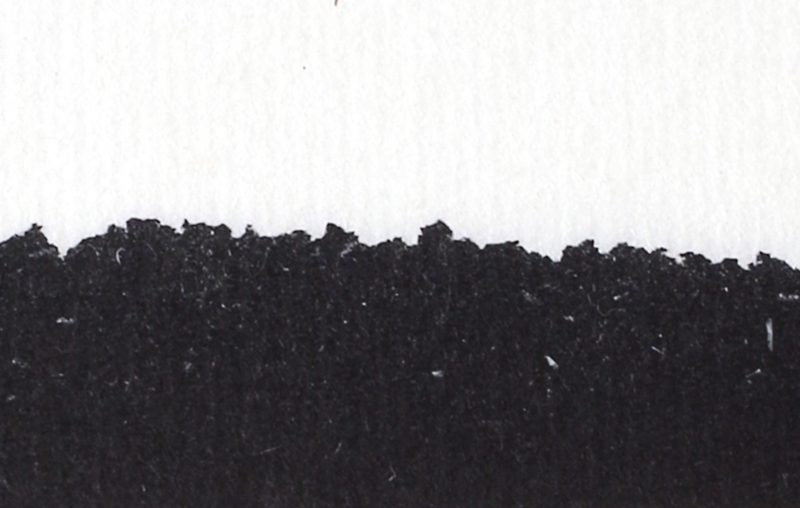

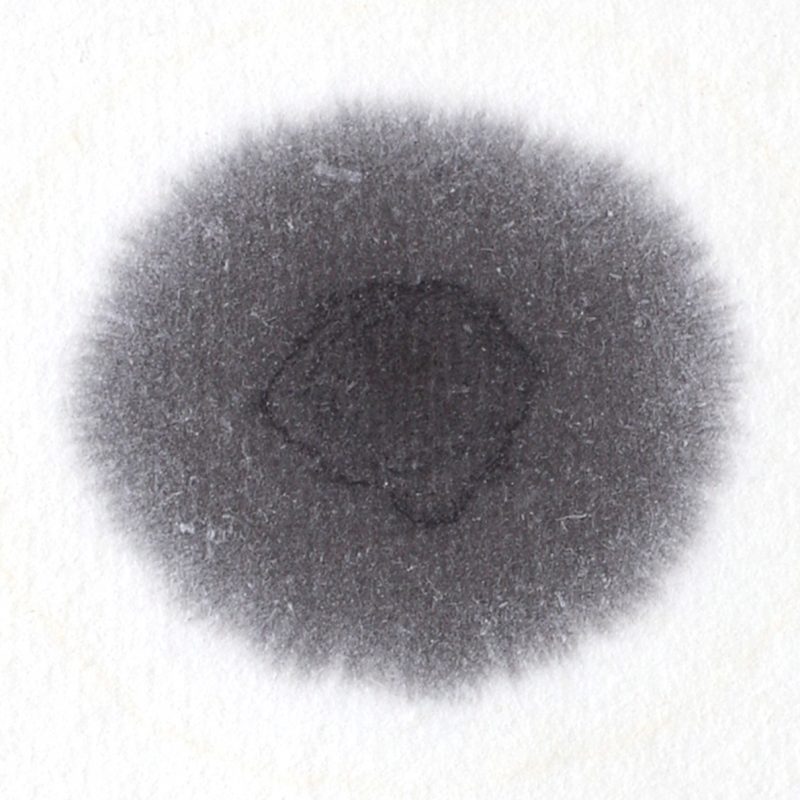

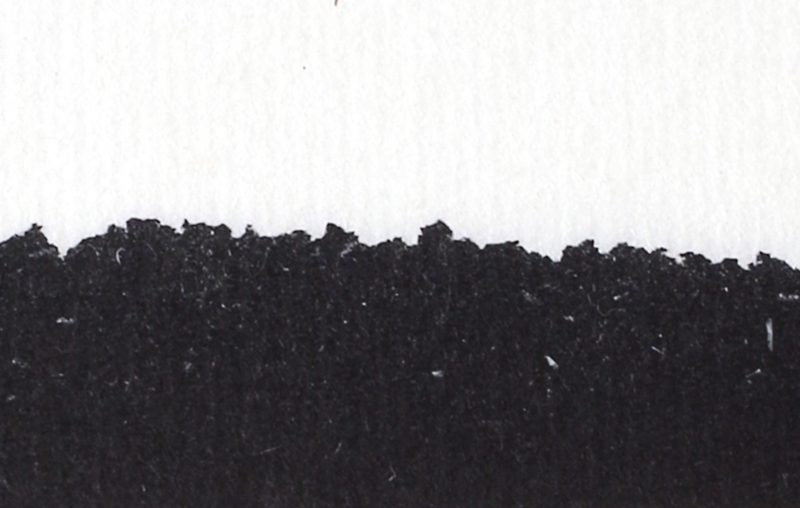

墨のニジミが美しく、保存向き

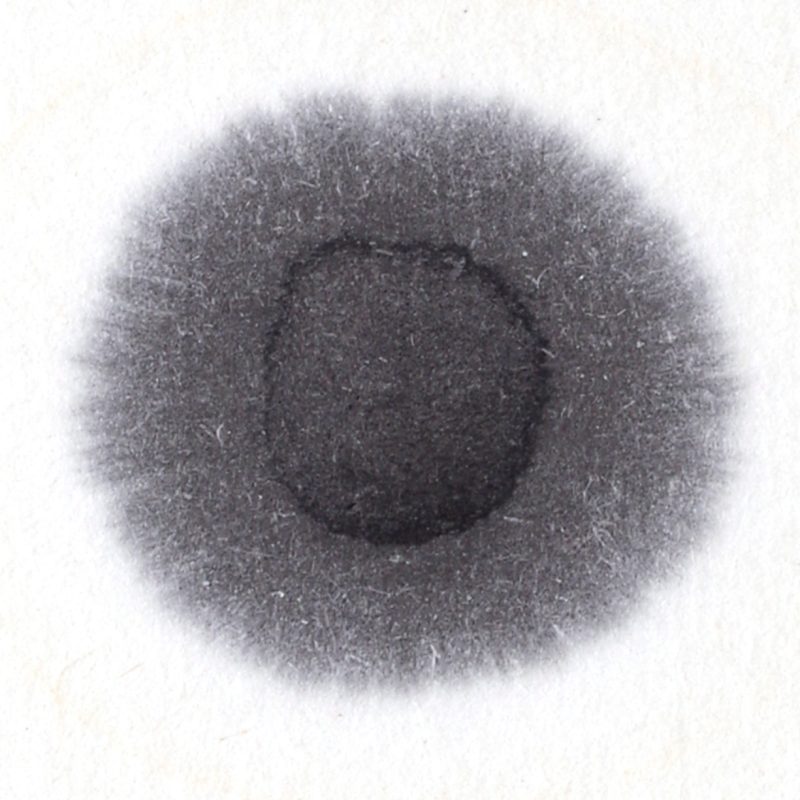

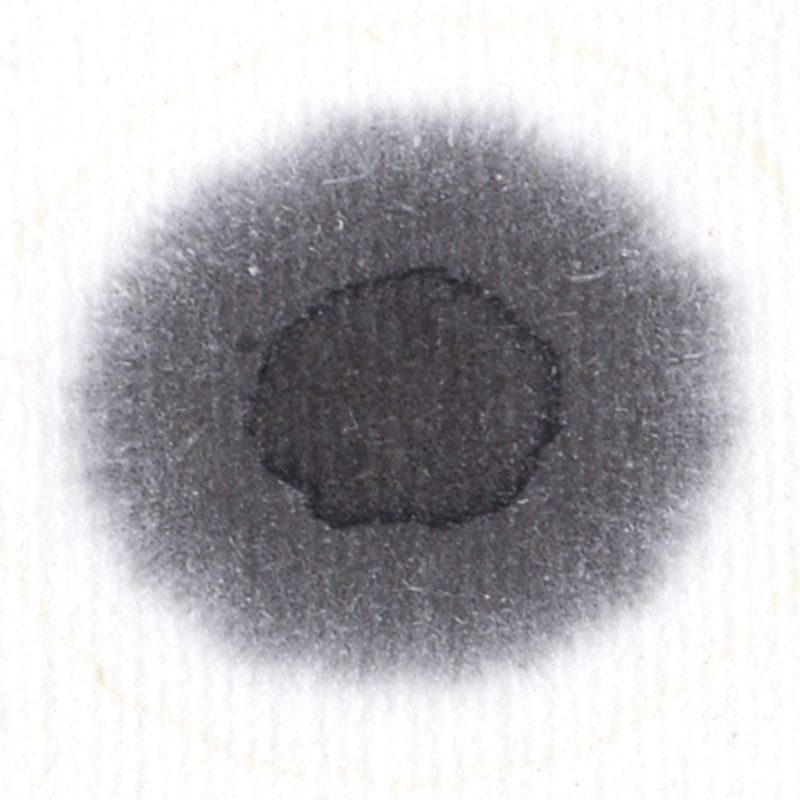

丁寧に漉きあげられた宣紙の紙質は、書き味もまた格別で、特に美しいニジミを表現することができます。

また、虫を寄せ付けにくい性質をもち、長期保存にも最適とされており、千年以上も前から中国に継承されてきた名家の書画のほとんどに宣紙が使われてきたと言われ、重要な書類や史料の保存にも宣紙が活躍してきた事実は、その優れた特長を表しています。

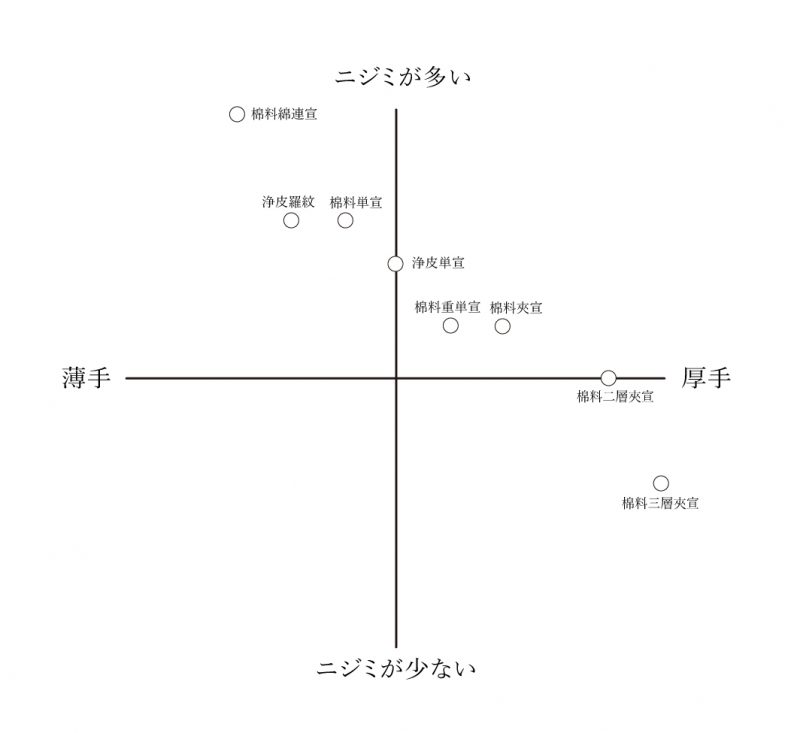

配合率や漉き方で変わる宣紙の呼び方

宣紙には、原料の配合率や漉き方、厚みによって共通の呼称があり、下記の通り分類されています。

- 棉料単宣(めんりょうたんせん)

- 浄皮単宣(じょうひたんせん)

- 浄皮羅紋(じょうひらもん)

- 棉料綿連宣(めんりょうめんれんせん)

- 棉料重単宣(めんりょうじゅうたんせん)

- 棉料夾宣(めんりょうきょうせん)

- 棉料二層夾宣(めんりょうにそうきょうせん)

- 棉料三層夾宣(めんりょうさんそうきょうせん)

原料配合や漉き方の違いにより、同じ宣紙であっても紙質に違いが生まれます。

厚手の紙なのか薄手の紙なのか、またニジミが多いのか、ニジミが少ないのか… その違いについてご紹介します。

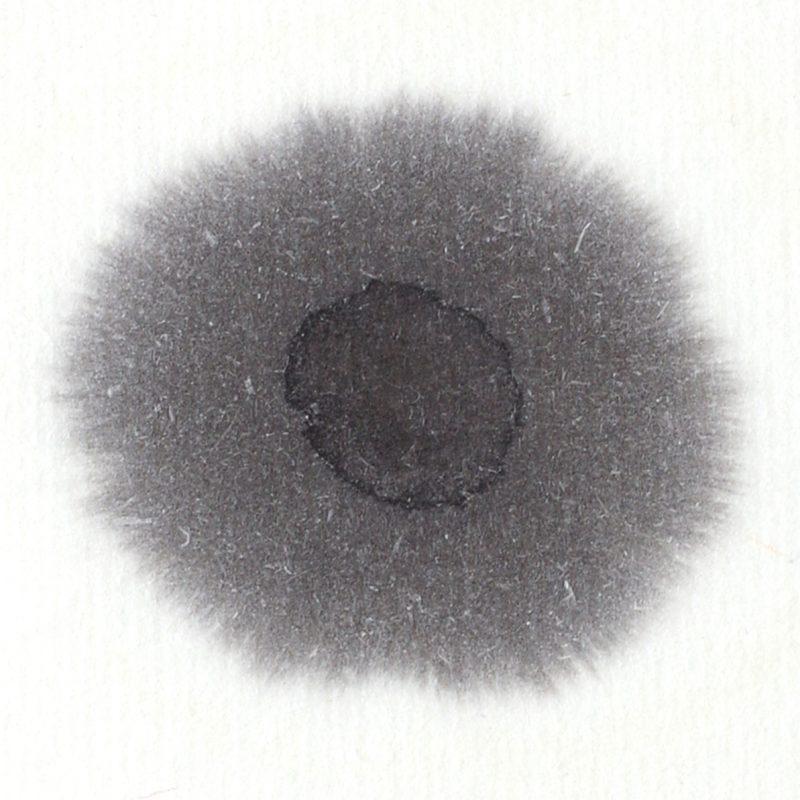

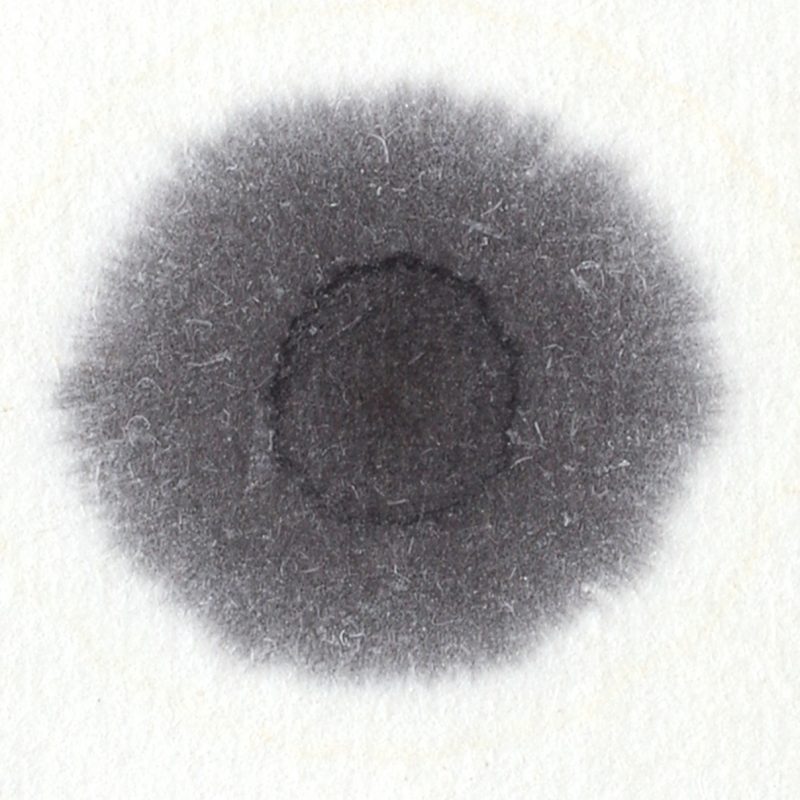

棉料単宣(めんりょうたんせん)

基準となる最もポピュラーな紙で、薄手です。

棉料単宣の原材料配合率は、「青檀皮 約30%:稲藁 約70%」で製造されており、稲藁の割合が多いため浄皮単宣に比べてニジミがやや多くなります。

墨の特長を最大限に引き出すことのできる紙質で、墨の濃度に関わらず美しい墨色を表現することができます。

日本で最も流通している種類がこの棉料単宣です。

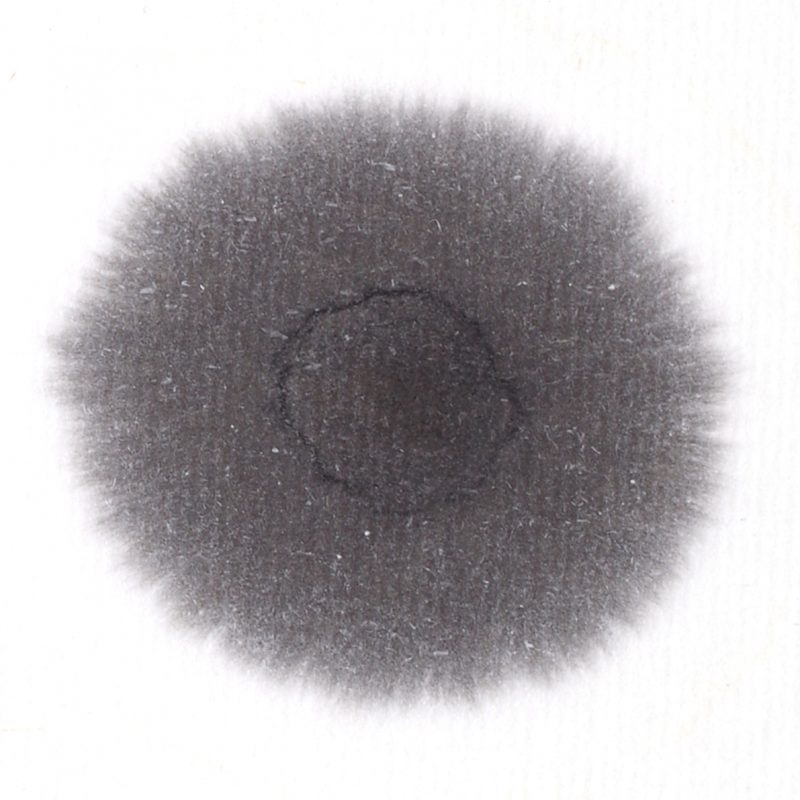

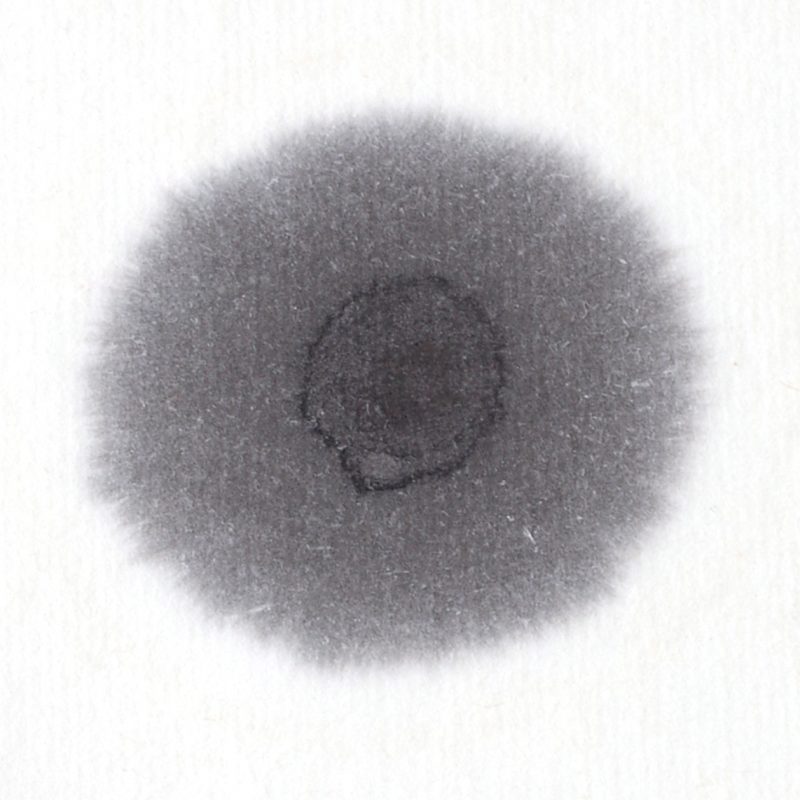

浄皮単宣(じょうひたんせん)

厚さは棉料単宣と同様に薄手です。

浄皮単宣の原材料配合率は、「青檀皮 約40%:稲藁 約60%」で製造されており、稲藁の割合が棉料単宣に比べて少ないため、棉料単宣よりもややニジミが少なくなります。

中国では書画一体の作品が多く制作されるため、浄皮単宣の流通が盛んですが、日本での流通は少ないようです。

浄皮羅紋宣(じょうひらもん)

細かな網目状の簾の目で漉かれた紙で、羅紋模様の美しい漉き目が特徴的な紙です。

浄皮羅紋の原材料配合率は、「青檀皮 約40%:稲藁 約60%」で製造されており、浄皮単宣よりもさらに薄く漉かれるため、浄皮単宣よりもややニジミが多くなります。

墨色が美しく表現できるとされていますが、日本での流通は非常に少なめです。

棉料綿連宣(めんりょうめんれんせん)

単宣よりも薄く漉いています。墨の色が最も美しく出ると言われています。

棉料綿連宣の原材料配合率は、「青檀皮 約30%:稲藁 約70%」で製造されており、棉料単宣よりも薄いため、ニジミが多くなります。

墨色が最も美しく表現できるともいわれますが、日本での流通は非常に少なめです。

棉料重単宣(めんりょうじゅうたんせん)

単宣を少し厚く漉いています。単宣より厚く漉かれることで墨色に深みが出ます。

棉料重単宣の原材料配合率は、「青檀皮 約30%:稲藁 約70%」で製造されており、棉料単宣よりもやや厚いため、棉料単宣よりもニジミがやや少なくなります。

日本での流通は少なめです。

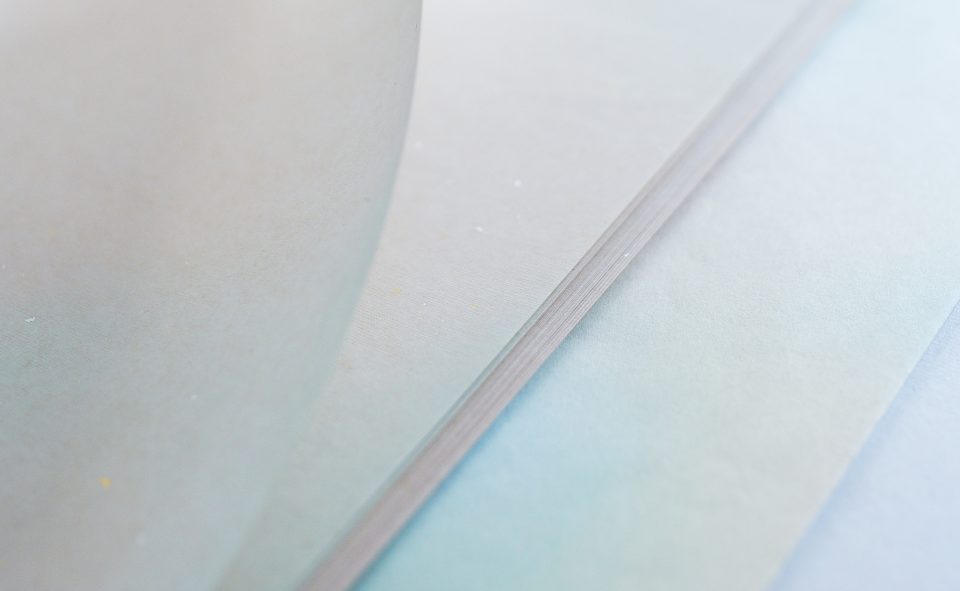

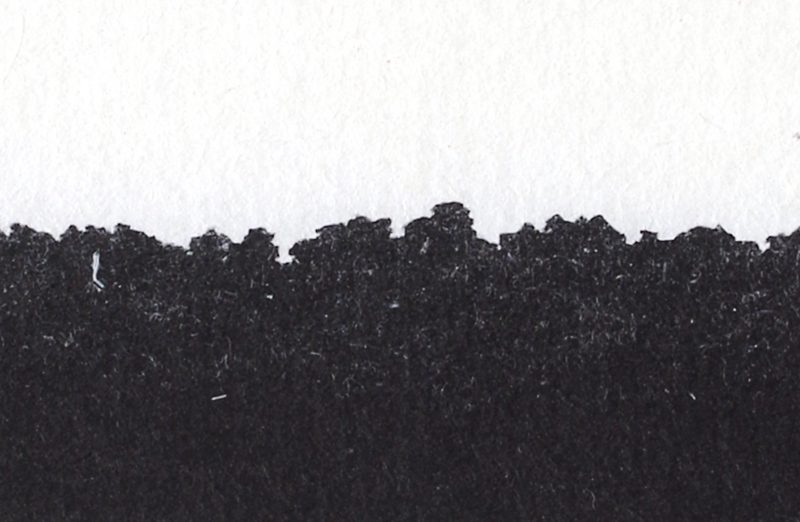

棉料夾宣(めんりょうきょうせん)

紙を漉く際に二度すくいして漉かれているため、単宣を2枚合せにした程度の厚さがあります。

棉料夾宣の原材料配合率は、「青檀皮 約30%:稲藁 約70%」で製造されており、紙に厚さがあるため棉料単宣に比べてニジミが少なくなります。

紙が厚く、墨が紙に浸透するため、運筆がやや重くなりますが、紙の厚さの分だけ墨が紙の奥まで浸透するため、墨色に奥行きが出ることから力強い表現に適しています。

日本での流通は少なめです。

棉料二層夾宣(めんりょうにそうきょうせん)

棉料夾宣を漉きあげた際に2枚重ねにし、1枚の紙として乾燥させています。

棉料二層夾宣の原材料配合率は、「青檀皮 約30%:稲藁 約70%」で製造されており、紙に厚さがあるため棉料夾宣に比べてニジミが少なくなります。

夾宣よりもさらに紙が厚く、さらに墨が紙に浸透するため、やはり運筆は重くなりがちですが、墨が紙の奥までより浸透するため、棉料夾宣よりもさらに墨色に奥行きを表現できることから力強い表現に適しています。

日本での流通は非常に少なめです。

棉料三層夾宣(めんりょうさんそうきょうせん)

棉料夾宣を漉きあげた際に3枚重ねにし、1枚の紙として乾燥させています。

棉料三層夾宣の原材料配合率は、「青檀皮 約30%:稲藁 約70%」で製造されており、さらに紙の厚さが増すため、棉料二層夾宣に比べてニジミが少なくなります。

棉料二層夾宣よりもさらに紙が厚く、さらにさらに墨が紙に浸透するため、やはり運筆は重くなりますが、墨が紙の奥までより浸透するため、棉料二層夾宣よりもさらに墨色に奥行きを表現できることから力強い表現に適しています。

日本での流通は非常に少なめです。

紙の厚さはどの厚さを選べばよいか

種類があり過ぎてどの種類を選べば良いのか迷われるかも知れませんが、残念ながら既述の通り日本での流通が限られていたり、流通していない種類もあるため、試してみたいと思っても試すこともできないのが実情です。

日本の業者が紅星牌を中国から仕入れるためには、紅星牌だけがコンテナに積まれた状態で輸入する必要があり、ご存知の通り紅星牌の価格は年々上がり続けています。

そんな中、ご購入いただける確率の低い種類を豊富なサイズ展開で仕入れることは、非常に大きなリスクを背負うことに繋がるため、ご購入いたける確率が高い棉料単宣に絞られて日本で流通しています。

そのため、夾宣や二層夾宣・三層夾宣と大きく厚さの異なる紙は、入手が困難な状況であることにご理解いただければと思います。

薄い紙(棉料単宣・棉料綿連宣・浄皮羅紋宣)

紙の厚さが薄いため、紙に奥行きがないため、墨が横に広がる現象となります。

そのため、同じ原料配合の紙であれば、薄ければ薄いほどニジミが多く、カスレが少なくなる傾向があります。

また、紙が薄いことから運筆時にかかる紙の抵抗が少なく、軽い運筆が可能になり、線の連続性や切れ味を表現しやすくなります。

薄い紙に適した墨の濃度は、「中濃墨・濃墨・超濃墨・淡墨が最適」で、元々カスレが少なる傾向がある薄い紙でもカスレの表現が得られやすくなります。

適した作風としては、連綿体の作風など動きのある作風に向く傾向があります。

「淡墨」では、薄い紙の特性であるニジミの多さを利用し、透明感のある美しい墨の広がりと立体感のある表現が可能になります。

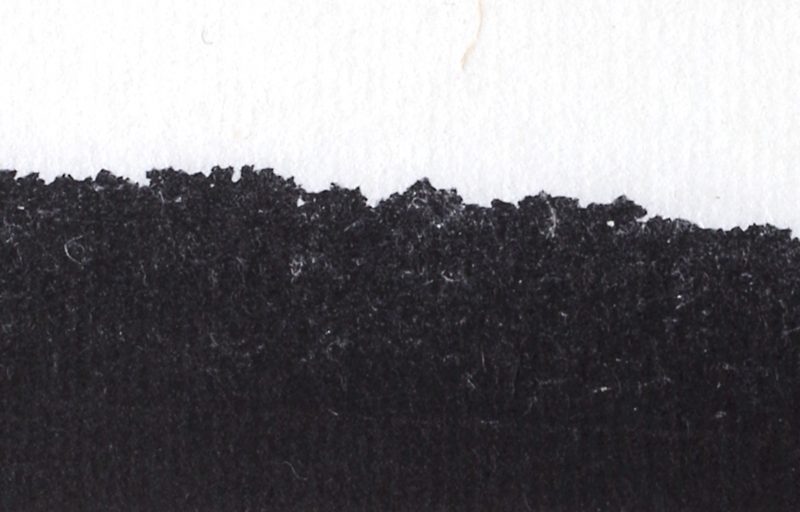

厚い紙(棉料夾宣~三層夾宣)

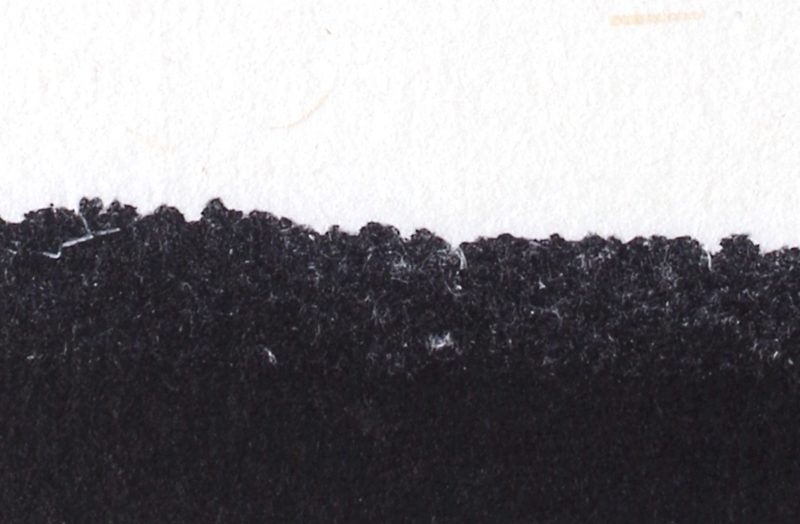

紙が厚いため、紙の奥行きの方向へと墨が浸透するため、横への広がりは少なくなります。

そのため、厚ければ厚いほどニジミが少なく、カスレが多くなる傾向があります。

また、紙が厚いことから運筆時にかかる紙の抵抗が増し、運筆が重くなり、線の力強さや奥行の表現がしやすくなります。

厚い紙に適した墨の濃度は、「普通濃度・中濃墨」で、粘りの少ない墨が適していると思われ、「一画一画をしっかり書くような単体の作風」や、「深みや重みを持たせたい作品風」に向く傾向があります。

いかがですか。どんな作品を書きたいかによって、選ぶべき紙の厚さも自ずと変わるため、作風によっていつもと違う紙に挑戦することができれば新たな発見があるかも知れませんね。

紙選びはとっても奥が深く、チャレンジ精神を掻き立てるものです。

「宣紙」に関わらず、使い慣れたいつもの紙をご利用されるのももちろん良いですが、今一度お使いになる紙を見直してみると、気分が変わるだけでなく、新たな発見や筆や墨との組み合わせの試行錯誤にも繋がり、書道の楽しみがさらに広がっていきますね。

書遊がおすすめする純宣紙 / 宣紙系書画紙

HOGYOKUSENSHI寶玉宣紙

純宣紙

寶玉宣紙 / 純宣紙

「究極の純粋な宣紙を目指す寶玉宣紙」寶玉宣紙は、安徽省涇県産の青檀皮・砂田稲藁・清らかな渓流水、熟練手漉き職人の卓越した手漉技術による最高級の純宣紙で、墨の濃度全てにおいて 「純粋な宣紙ならではの表現力」 をお愉しみいただけます。 なめらかな書き心地、美しいニジミとカスレの表現に優れ、淡墨では基線をしっかり残しながら放射状にやわらかに広がるニジミ、さらに淡墨の妙味である立体的な表現力を備えています。 墨・硯・水・温度など様々な条件を組み合わせることで、無限の可能性を引き出す「寶玉宣紙」で、多種多様な作品制作をお愉しみください。

MORE INFO »

KOSEIHAI 紅星牌

純宣紙

紅星牌 / 純宣紙

「中国宣紙の代表格である紅星牌」紅星牌宣紙は、安徽省産の青壇皮と砂田稲藁を厳選し、生産地の水を用いて熟練職人が純手漉で漉き上げる最高級紙です。青壇皮は耐水・耐蝕性に優れ、強度と細やかさを兼ね備え、稲藁は大きくしなやか。数年の修練を要する技で仕上げられ、保存性と書画表現に優れた逸品として高く評価されています。

MORE INFO »

HOOHAI 鳳王牌

宣紙系書画紙

鳳王牌 / 宣紙系書画紙

「羊毛筆×濃墨での揮毫で是非お試しください」熟練の職人が「純手漉」で漉きあげる書画紙。宣紙を好まれるお客様向けの棉料単宣に漉きあげました。 羊毛筆×濃墨での揮毫に最適で、淡墨作品にもご利用いただけます。 「鳳王牌」は墨の浸透に優れ、ニジミとカスレによる潤渇の表現に適しております。

MORE INFO »

ZUIOOHAI 瑞王牌

宣紙系書画紙

瑞王牌 / 宣紙系書画紙

「滲みを好まれる方にはお勧めの画仙紙」ふんわりとした紙質でじんわりと滲みが出るのが特長です。 紙の表面が強い胡粉で効いており、筆の引っ掛かりがよく創作作品に非常に向いております。 水分を多く含んだ紙で、墨を入れた時に「実線→滲み→水分」と判るほどです。

MORE INFO »

SEIRYUUHAI 青龍牌

宣紙系書画紙

青龍牌 / 宣紙系書画紙

「宣紙特有のパリッとした紙質が特長」独自の原料・配合で高品質・低価格を実現し、本画仙の中でも書きやすさに特化した紙です。 「美しい滲み」と「綺麗なカスレ」に定評があり、淡墨でお使いいただくとよりその良さが引き立ちます。 滲みがあることで、味わいある風合いを醸し出し、古典臨書・創作制作にも向いております。

MORE INFO »

No009 №009

宣紙系書画紙

№009 / 宣紙系書画紙

「安徽省産手漉き漢字向き画仙紙」滲みを好む方には最適の紙です。 紙質はパリッとしており、寝かせればなお綺麗な墨色が表現できます。 濃墨・淡墨ともに美しい滲みとカスレを表現でき、抜群の書き味に富んでいます。

MORE INFO »