書の道具のお手入れはとっても大切です。

お手入れ次第で良い筆もすぐにダメになってしまいます。

筆を大切に使う手始めについてご紹介します。

買ったばかりの筆は最初からさばいてある筆もありますが、糊で固めてある筆がほとんどです。

さばいてある筆はそのまま使えますが、固め筆はまず筆に付いてある糊を取らないと墨が毛にのりません。従って、筆を十分に使いこなす事ができません。

わかりやすいお手入れ方法をご紹介いたしますので、目的に応じておろし方をお選びください。

穂全部をおろす

条幅や大きな作品を書くときは、筆に墨を多く含ませて書きます。また、羊毛など毛質の柔らかい筆で書くときは穂全体を使って繊細に表現します。こういった場合、穂全体を使う必要があるため全部おろして使います。太筆は穂全部をおろすのが一般的です。

おろす部分

穂の根本から穂先まで全部

おろし方

①ぬるま湯を用意し、筆先をつけます。

②穂先から根本へ順に指で丁寧にほぐします。

③ぬるま湯が濁ってきます。筆の中(筆管)の糊も十分に取り、紙や布で水分を拭き取ります。(抜け落ちる細かい毛は取り除いてください。)

穂先だけをおろす

写経・かな文字・名前書きなどの細字用の筆は穂先だけを使います。

そのため全部おろさずに、穂先だけをおろします。

穂先をどのくらいおろすかで、文字の太さや書き方が変わります。

穂先の利きをより活かすため、剛毛などの毛のかたい太筆でも

敢えて穂先だけを使う場合もあります。

ご自身の目的に合う長さに調節してください。

おろす部分

穂先の3分の1程度まで

おろし方

筆の種類により、細筆・かな筆・太筆それぞれのおろし方をご覧ください。

①ぬるま湯を用意し、筆先の3分の1程度をつけます。

ご自身でどのような字を書きたいのかを思い描いてから、おろす長さを決めるとよいでしょう。

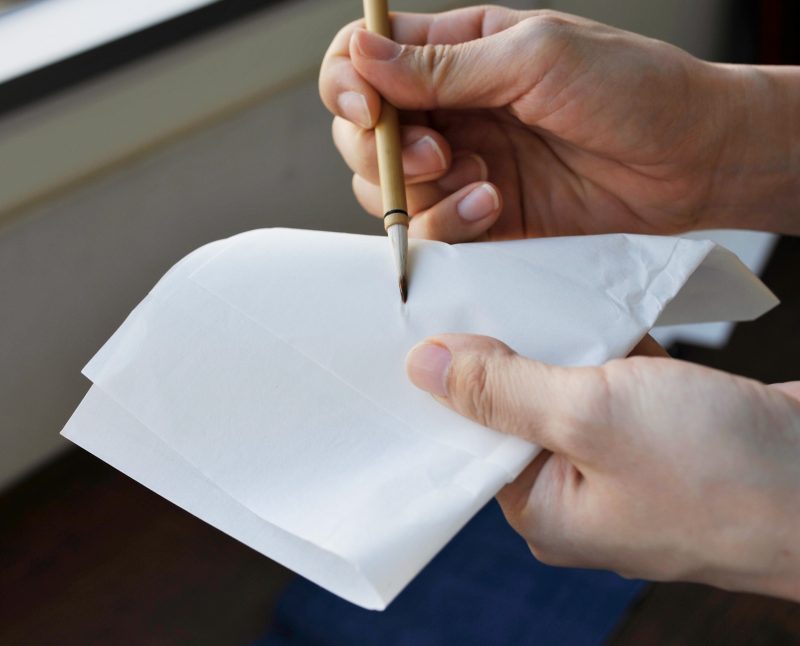

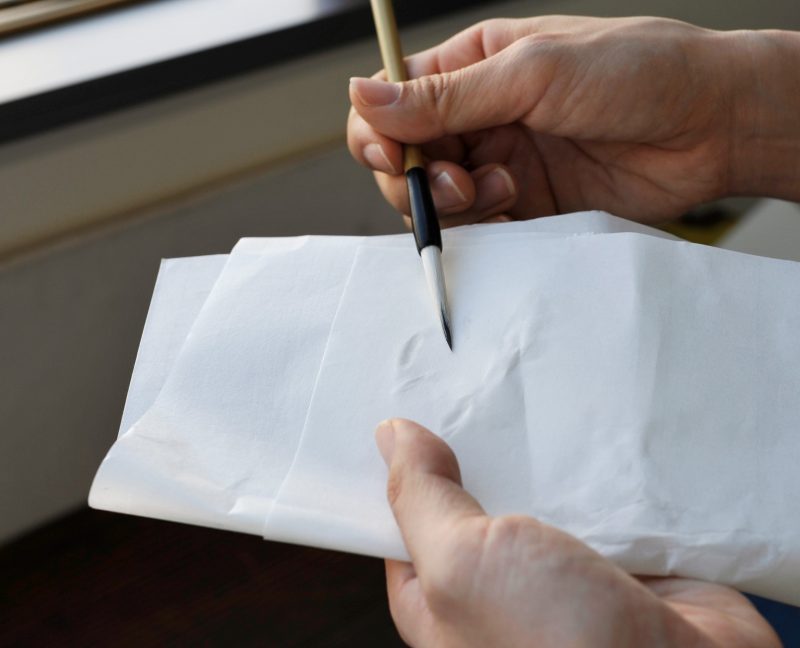

②おろさない部分を残し、穂先から指で丁寧にほぐします。水につける必要はありません。そのまま穂先1/4程度、巻き毛タイプ(穂先の色がついた部分と化粧毛(飾り毛)はおろし過ぎると化粧毛がばさつきます。

③糊を十分に取り、保護紙や布で筆を回転させながら水分を拭き取ります。(抜け落ちる細かい毛は取り除いてください。)

固め筆を濡らさない状態のまま無理におろすと、毛が切れてしまうことがありますのでおやめください。

捌き筆(さばきふで)の場合

穂全体をのりで固めない状態の筆で、散毛筆とも呼びます。

この場合はそのまますぐに使うこともできますが、もし気になるようでしたら

軽く水ですすいでから使用してもよいでしょう。

仕上げとして流水で洗った後、不要な毛を筆櫛で整え、その筆は、十分に乾いた後に利用するのが最良です。筆をおろした直後は乾燥させてから利用しましょう。キャップは密封された状態になりますので、先を切る事で通気性がよくなります。

筆のおろし方は基本的なことになりますが、書道におけるすべてに繋がってくることだと言えるのではないでしょうか。

丁寧に使い始め、一本一本を大事に長く使い続けたいものです。